Tem épocas na vida da gente em que tudo foge do controle, o caos se instala em nossa rotina e nada – absolutamente nada – parece dar certo ou depender de nossa vontade. Tive algumas épocas assim: a faculdade de Belas Artes, o período de serviço militar (obrigatório, diga-se), meu início de namoro com a Cátia…

Olhando hoje, parecem-me situações extremamente divertidas. Mas na época fiquei quase louco.

Pois bem, 2010 foi uma dessas épocas.

Não vou entrar em detalhes sobre o quanto fiquei maluco com o trabalho, em casa ou no teatro. Foi uma zona em muitos momentos, mas todos sobrevivemos.

Vou falar é de gibi. No caso, do Gibi Rasgado.

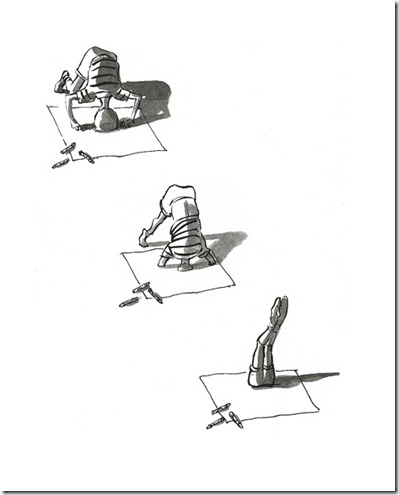

Há muito tempo minha esposa insistia para que eu voltasse a escrever. Pior, insistia para que eu fizesse um blog. Eu não dava nem bola. Não sei o motivo, simplesmente não queria voltar a escrever.

Cada vez mais insatisfeito e frustrado com o marasmo da minha pacata vidinha, resolvi dar uma arejada e me inscrevi em um curso à distância de roteiro de quadrinhos pelo SENAC.

O curso foi apenas satisfatório, mas o que ele desencadeou…

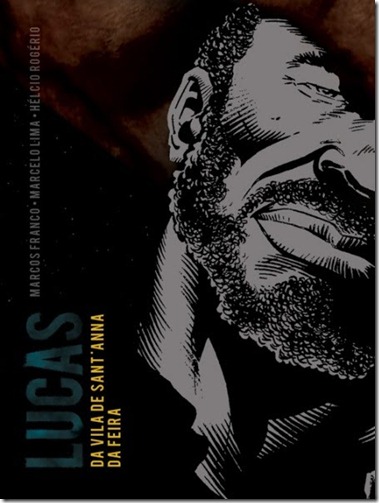

Foi no curso que conheci o Lucas Pimenta. Baiano do bom, entendedor de quadrinhos como poucos.

Ele leu a análise que fiz sobre A Noite dos Palhaços Mudos e começou a botar pilha. A Cátia leu as mensagens que ele me escrevia e os dois, nesse infernal mundo digital, começaram a me encher o saco pra fazer o desgraçado do blog.

E foi assim que o Gibi Rasgado nasceu. No começo com algumas crônicas também, ainda sem uma cara própria. Depois virou um blog de quadrinhos e só. E é o que ele é.

E onde um blog sobre gibis pode mudar a vida de um bancário modorrento? Pois bem, foi graças ao curso, ao blog, a Catia e ao Lucas que definitivamente voltei a me envolver com quadrinhos, após uma década fazendo apenas teatro.

E está sendo uma das melhores viagens que já fiz. E por incrível que pareça, de cabeça limpa.

No caminho cruzei com o mineiro Wellington Srbek, roteirista tarimbado no mundo dos quadrinhos e que já conhecia graças a sua parceria com o Mestre Colin em Estórias Gerais. Apesar da distância nos tornamos amigos e é outro cara a quem eu e o Gibi Rasgado devemos muito.

Srbek não é apenas um bom roteirista, é um ótimo ser humano. Daqueles com quem a gente sente orgulho de conversar.

Conheci também um bocado de gente bacana. Comecei a frequentar a HQMix e a bater papo com o Gual, a Dani e o Floreal, outros que sempre divulgam o Gibi Rasgado. No processo acabei conhecendo o Will, o Gustavo Duarte e um monte de gente que batalha todo dia para que esse negócio chamado quadrinhos funcione de verdade no Brasil.

O Lucas (que virou padrinho do blog e acabou ganhando um irmão paulista) me apresentou aos cangaceiros Marcelo, Serjão e Portilho, que juntos estão preparando o Quadro a Quadro, site especializado em quadrinhos que estréia em janeiro próximo.

Desses eu nem sei o que dizer. Conversamos todos os dias. Não dá pra mensurar o tanto que já aprendi. Além das sinceras gargalhadas.

Disseram que estou participando do Quadro a Quadro. Aimeudeusdocéu…

E nisso o blog foi tomando forma. O Roger Cruz colocou o Gibi Rasgado no topo de sua lista sobre o que foi resenhado sobre o Xampú. O Wellington já publicou duas matérias elogiando o Gibi Rasgado. As pessoas começaram a seguir e a colocar links também em seus blogs. O Gustavo Duarte postou no Twiter. O Mundo Digital ajudou a divulgar. E quando eu vi já tinha um monte de gente acessando, sugerindo, criticando e elogiando.

E aí eu percebi que a coisa estava totalmente fora de controle. E adorei isso.

Não tenho como pagar essa dívida.

Então resolvi agradecer a todos e ofereço minhas sinceras desculpas se me esqueci de alguém.

Para o ano que vem vai ter um monte de novidades: novo endereço (sem esse imbecil culto a personalidade aí da tua barra de endereços, onde já se viu um blog ter o nome de Lillo…), a estréia do Quadro a Quadro, talvez algum roteiro meu…

E algumas coisas não vão mudar: a graúna vai continuar por ali (nada mais coerente pra quem tem um Fradim tatuado no braço), continuaremos – por opção – sem patrocínio algum e as resenhas continuarão compartilhando minhas sensações sobre aquilo que leio…

O Gibi Rasgado volta em 10 de janeiro, porque eu também sou filho de Deus e pretendo passar os próximos dias olhando anjinho barroco e rezando em igreja com quase 300 anos.

Então a todos que visitam o blog semanalmente, àqueles que só entram de vez em quando ou mesmo quem está passeando por aqui pela primeira vez, um ótimo natal e um frutífero 2011.

Porque esse troço chamado gibi é uma das coisas mais sérias entre todas as coisas que dão prazer na gente.

Lillo – 23/12/2010.